“我真的没有什么特别的过人之处,就是比较喜欢科研。”中国科学院微电子研究所副研究员毛海央说道。

在普通人眼中,基础科研晦涩难懂、冗长乏味,在毛海央看来,这却是一件幸福让人欣喜的事情。从在中北大学触电微电子开始,到进入北京大学攻读博士再到中科院成为副研究员,年轻的毛海央已经和微电子专业打了十几年的交道。回想起自己的求学时光和参加工作后的日子,毛海央的思绪像老电影一样放开。

刻苦求学,爱好引领学习路

从小到大,毛海央就是令人羡慕的别人家小孩,性格内敛,文静好学。十几年的寒窗苦读,在2000年的夏天得到了回报——她收到了华北工学院 ( 现中北大学 ) 的录取通知书,一个名为通信工程的专业录取了她。收到这份录取通知书时,毛海央可谓喜忧参半。原来她一直向往的是英语专业,因志愿调剂才被分到了这个专业,但她很快接受现实,收拾行囊开始了大学旅程。

毛海央的自学能力很强,在这个不太擅长的理工科专业里,她很快就找到适合自己的学习方法,静心学好每一门功课,踏实完成每一次实验。当时全年级有200多人,本科四年,她基本上每学期都拿下年级第一。同时,她也没落下英语学习,大二时就以高分通过了四六级考试,自学雅思也取得了7分的好成绩。本科毕业时,她顺利考上了研究生,师从时任中北大学校长的张文栋教授和年轻有为的熊继军教授。张文栋和熊继军挑学生是出了名的严格,打动他们的正是毛海央的静心和刻苦。在老师的带领下,毛海央跨进了科学的大门。毛海央常说,自己是一个忘性大的人,相比过去,她更希望走好今天的每一步,但回忆起和导师相处的日子,她感慨万分。“在老师们的身上,我学到了很多。他们对科研的执着和精益求精,在实验中的坚持和一丝不苟,都是我学习的榜样。”

毛海央将导师视为求学道路上的明灯。而在学习路上,与毛海央相伴的还有一盏灯——那就是实验室常亮到深夜的那盏灯。“学习期间,我记忆最深刻的就是实验室了,每天深夜 11 点多,很多实验室都还是灯火通明的,我们的也是其中之一。”虽然辛苦,但毛海央乐在其中。当时实验室实行打卡制度,每到月末,毛海央才会在打卡机上发现,自己这个月又在实验室呆上了330多个小时。“感觉在实验室的时间过得特别快,也特别充实。”不大的实验室里,洋溢着浓厚的学习氛围,给了她更好的发挥空间。头顶上方那团实验室不灭的灯光,就像是毛海央心中慢慢亮着的学术之光,照亮着她潜心钻研的道路。她就在这股亮光之下,汲取知识的能力,勇攀科学高峰。

潜精研思,推动纳米技术制备工艺

2007年毛海央完成硕士研究生学业,又于同年考上了北京大学微电子专业博士研究生,开始了新一轮的学业攀登。“微电子、微纳米、微流控……”这些在大众眼中略显生涩的词汇,都是毛海央研究的重点。

毛海央深知科研路漫漫,刻苦和静心是唯一捷径。在北大求学期间,实验室依旧是她心之所向的地方。当时实验室在北大东门外,宿舍在北大西门外,连接宿舍和实验室的有两条路,一条是未名湖边的蜿蜒小道,景色宜人;一条则是图书馆北侧的直道。为了节省时间,在读博 4 年间,毛海央几乎从未选择过未名湖边的小道。毕业之际,毛海央曾流连在未名湖边的小道上,忍不住感慨学校的景色之美。回想起自己当初的选择,那些年错过的风景,毛海央没有一丝后悔,因为每次通过直道前行省下来的时间,已经在无形中为她铺成了更美的风景。2008年6月,在一次纳米谐振器的流片加工实验中,毛海央偶然发现了一个现象——一种较规则纳米结构在器件周围的残留。这属于实验的常规现象,也是很多研究者在研究时会忽略的细节,毛海央却和这些“残留”较上了劲。

这是什么物质?通过它们是不是可以逆向研究纳米技术?带着十足的干劲和锲而不舍的毅力,通过3个月的攻关,她的潜精研思终于有所收获——她开发了一种纳米森林结构的制备工艺,并在MEMS领域的顶级国际学术会议IEEE MEMS 2009上发表论文。时值2009年,当时中国大陆在IEEE MEMS会议上的论文数还只有区区9篇,毛海央的论文在学术界引起了不小的反响。此后,她又陆陆续续发表了多篇论文,原创性地提出了“纳米森林”的多种制备方法,推动了纳米技术制备工艺的发展。目前,“纳米森林”一词已被纳入国家基金委词库。

教学相长 带学生续写科研篇章

博士毕业以后,毛海央进入中国科学院微电子所工作,继续沿着纳米森林这个方向开展科研工作,目前所承担的国家项目也是纳米森林的延伸工作,其主要目标是探究他们所提出的纳米森林制备方法的原理,探索其潜在应用。

毛海央觉得,科研和教学是不能分开的。本着“教学相长”的道理,她在中科院工作期间,一边潜心科研,一边带着学生一起做课题。相比很多人就业后就很少踏入实验室,毛海央工作以后,对实验室的热情只增不减。她享受在实验室的时光,耐心地和学生参与每一个环节,从实验的设计到材料的准备再到仪器操作,再到数据分析……她手把手地将自己所学所能倾囊相授,带着学生们攻破一个一个难题。“科研是幸福的事情,带学生做科研亦是。我在实验室教他们,他们也在不断反馈,启发我新的思路。这是一个令人欣喜的过程。这种欣喜体现在两个方面。”毛海央解释道,“一是当你获取某个新知识时,会有一种“发现新大陆”的激动。你会迫不及待地想把这些知识传授给别人。二是当你发现的新知识得到大家认可和跟随,你会感到宽慰和激励,同时跟随者青出于蓝,彼此学习和进步,无疑就为科学注入了新力量。”在她看来,学习是一个传承发展的过程,科学就是在一代一代的接力中得以进步。

在毛海央的悉心栽培下,她的学生不负所望。每年的毕业季,都是毛海央的丰收季,所里设置的研究生特等奖中,她的学生常常能占到一个席位,更别说国家奖学金、优秀毕业生等等。学生们捧回了一个个奖项,是她多年来坚持进实验室最好的回报。而她本人,在带着更多的人向上的同时,继续攀上科学高峰,相继发表学术论文70余篇,拥有中国发明专利30多项,美国专利2项。尽管已有骄人的成绩,毛海央却十分谦逊,直言自己真的没做出什么成绩。时至今日,毛海央的生活依旧离不开实验室。“我喜欢科研”,因为这份喜欢,毛海央实验室里的灯还会经常彻夜亮起,照亮着她继续前行。

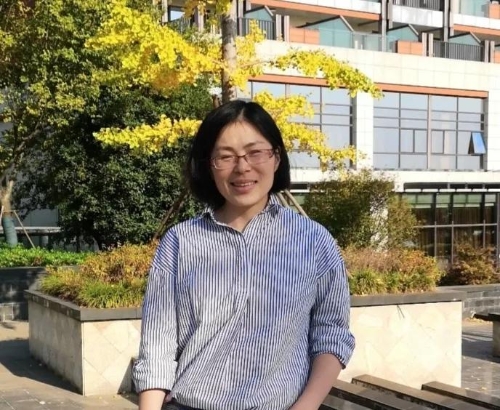

毛海央

浙江平阳人,中国科学院微电子研究所副研究员,主要研究领域为微机电系统(MEMS)和纳米技术。原创性地提出了“纳米森林”的多种制备方法,所提出的“纳米森林”一词被纳入国家基金委词库。2017年获地市级经开区科技领军人才,同年入选中国科学院青促会会员。